发布时间:2015-06-14 09:19 我要投稿

□记者 刘长青

淮调是发源于彰德府一带的珍稀剧种,是黄河中下游梆子戏的缘起之一,甚至可以称为该区域梆子戏的远祖。据《安阳县文化志》记载,早在隋唐时期,淮调就开始流行于黄河两岸。当时的淮调以弦索调为基础,其艺术风格已初步形成。

数百年来,淮调的铿锵乐声响彻漳河两岸,甚至北到京津、南至河南信阳、西到山西的长治和晋城、东到山东全境,淮调艺人的足迹踏遍了城乡。早在豫剧诞生之前,淮调就风行一时,成为坊间的主流剧种。而今,淮调已被列入国家级非物质文化遗产名录,是我市三个国家级非物质文化遗产项目之一。这一剧种的源头何在?它独特的声腔是如何形成的?4月底到5月初,记者走访了我市的戏曲史学专家张静宇和淮调第12代传承人孙国际,走进了“唱念做打”俱佳的戏曲世界。

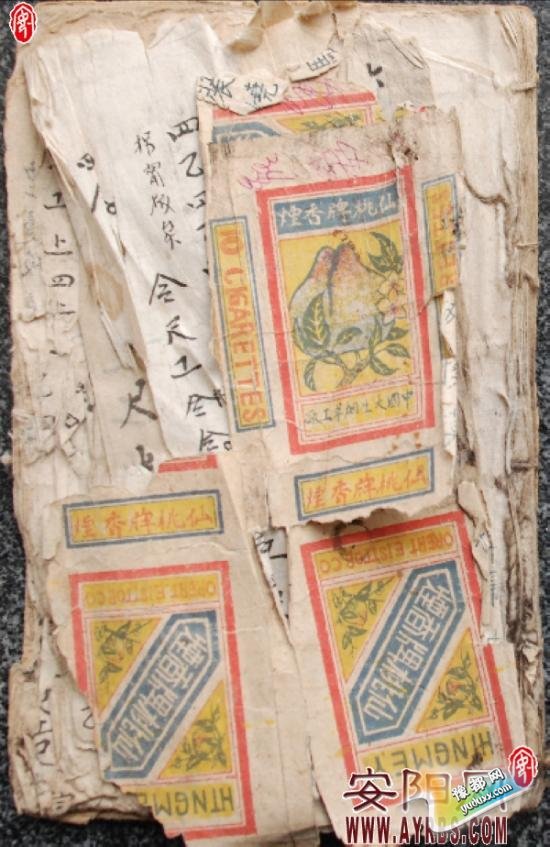

《工尺谱》封面(资料图)

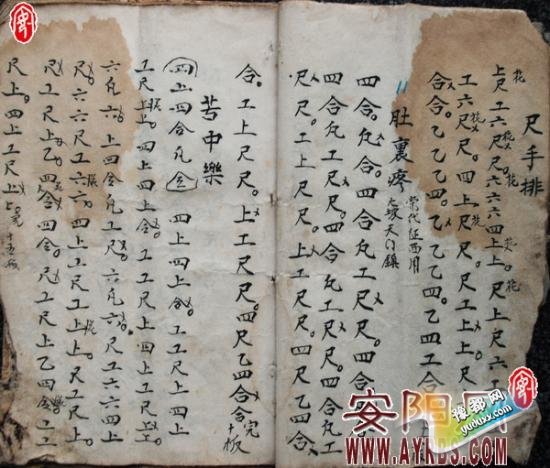

《工尺谱》(资料图)

中州梆子戏的“活化石”

“淮调是中州梆子戏的‘活化石’,属于我国的珍稀剧种。”见到安阳县淮调剧团团长孙国际时,他正忙着组织麾下30余名演职人员远赴焦作演出。作为剧团的当家人,他不仅要张罗着给职工们寻找演出机会,还要担纲主演挑大梁。然而,提起他从事多年的淮调事业,这个59岁的男人眼神一亮,连声音都高了。

“淮调名称的起源,和古代一位淮姓艺僧密不可分。”孙国际说。据说,这位淮姓僧人系河北冀州人,生存年代在唐代甚至更早。当时,古邺城一带有上千家寺院,佛教文化盛极一时。邺城一带诞生了许多多才多艺的艺僧。这位淮姓僧人常在漳河两岸参加和指导民间各种音乐活动。他唱的小曲不但征服了众多善男信女,就连当时的音乐高手也为之倾倒。这位艺僧去世后,群众为了纪念他,把他传授的小曲称之为“淮调”,后来逐步发展成为剧种。孙国际称,这一说法由张静宇先生1997年在河北省肥乡一带调查所得。

张静宇是安阳县政府协调办主任,他曾经在安阳县剧团担任过器乐伴奏和作曲人,并主编或参与编纂了《安阳县戏曲志》《安阳县民歌集成》《安阳县器乐曲集成》《安阳县文化志》等资料书籍。他非常热爱淮调以及周边梆子戏的研究工作,系我省戏曲史学专家,除著有《中州古淮调研究》一书外,他还先后发表过《崔派艺术的形成及其现状》《和声与对位在地方戏曲音乐中的实践》《浅谈张宝英对崔派艺术的继承和发展》《中州梆子戏声腔考论》等多篇论文。近年,张静宇在详细查访以往资料的基础上,先后来到山西临汾、长治、黎城,河北邯郸、武安、广平,山东菏泽、东明、鄄城,河南滑县、浚县、濮阳等地,对淮调的流行区域等情况进行了调查。

“其实,淮调来源除了‘淮姓艺僧说’外,还有诸多传说,其中有两种说法值得关注。”张静宇告诉记者,一是明洪武年间,官府在大移民途中,安排艺人随行,带来了山西的声腔。因移民是从山西洪洞大槐树下出发的,故称“槐调”。由于移民常在怀念家乡时唱这种调子,所以又称“怀调”。二是淮北梆子经曹州、开州传入豫北后称之为“淮调”。张静宇认为“淮氏僧人说”较为可靠。

乾隆中期,淮调进入兴盛期

“乾隆中期,淮调进入了兴盛期。”张静宇说。当时淮调不但在广大农村流行,就连府县衙门、军队也都有官戏和军戏。

据专家介绍,乾隆四十七年,彰德府一带的淮调艺人牵头,倡议成立了淮调行会,同时推举政界、军界或商界略有声望的人士轮流担任会首或名誉会首,使淮调戏班在各地的演出市场不断扩大。之后由各地淮调班社、名艺人、票友集资在安阳城东南隅兴建了规模宏大的梨园祖师神庙——郎神庙。

“朗神庙的兴建,彰显了淮调在中州一带的绝对实力。此举也是淮调发展历程的标志性事件。”张静宇说。朗神庙兴建的同时,淮调行会还在安阳城南和城东购置庙地两处,面积共3百余亩。城东地块略小,建大粪场一个;城南二百多亩庙地除埋葬无家艺人外,其余由行会安排耕种,收入由行会统管。对于当时的淮调艺人来说,这两处庙地属于一种“福利”。如果遇到淮调艺人伤残或者嗓子唱破等情形,这些艺人就可以来到朗神庙干些杂活,有一碗饭吃,基本生活得以保障。

“清末民初,淮调演出市场走向了萎缩。”张静宇说。其实,到清道光、咸丰年间,河北梆子等声腔面世,在北方演出市场极其活跃。中州的小高调发展更是异常迅速,各种地方小戏遍地开花,淮调就开始走向了衰落。清同治年间以后的近半个世纪,随着艺人、班社的流动和改旗易帜,淮调声腔在包括苏北、皖北、晋东南在内的大片地域销声匿迹。新中国成立前夕,淮调在漳河两岸的职业班社就剩下金泉带领的刘光营班。

“四大拍子两杆号”成为鲜明特点

淮调的唱腔挺拔高昂,朴实粗犷,舒展奔放,浑厚有力。男生唱腔苍劲豪迈,一咏三叹,意犹未尽;女生唱腔刚柔并济,高昂明快,优美动听。表演既有祭祀舞蹈粗犷豪放的特点,又有古杂技功底和大洪拳架式及大扭大摆的技巧。

“如果去掉声音,单纯看舞美和演出,很难看出剧种之间的区别,因此,研究淮调的由来,声腔的演变至关重要。”张静宇说。

在唱腔方面,旦角发声用“花舌”,黑脸发声用“炸音”,白脸发声用“咔腔(亦称蛤蟆腔)”,加上社火风格的表演,适应了农民观众的欣赏要求。

张静宇补充说,值得一提的是,淮调吸纳了皮影戏“蛤蟆腔”的发音方法。2005年到2006年,他在河北肥乡调查淮调沿革时了解到,相传在大名一带有一唱淮调的皮影戏班,班里有一个敲鼓的艺人(掌班人)身材矮胖,脖颈粗短,外号叫“大蛤蟆”。演出时,他总是连敲带唱,专用“咔腔”演唱,扮演奸臣、鬼神等角色,在肥乡一带很有名气,后有不少淮调艺人效仿,并传承至今,群众称这种唱腔为“蛤蟆腔”。

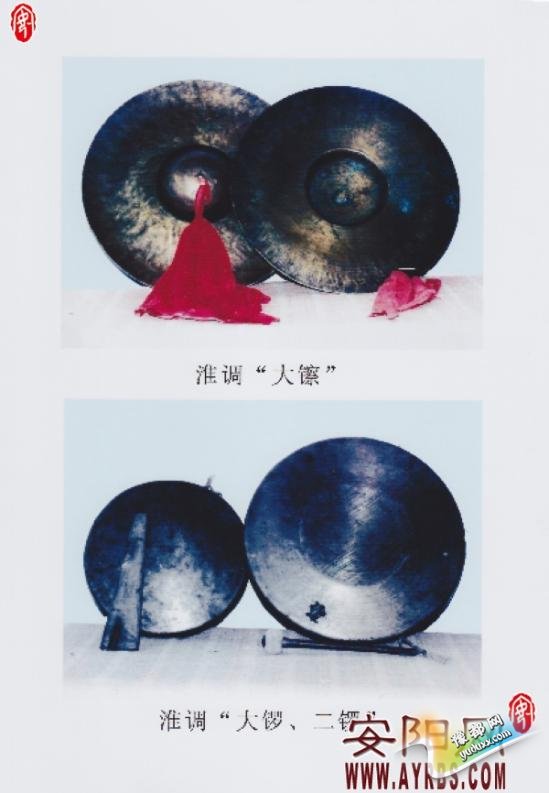

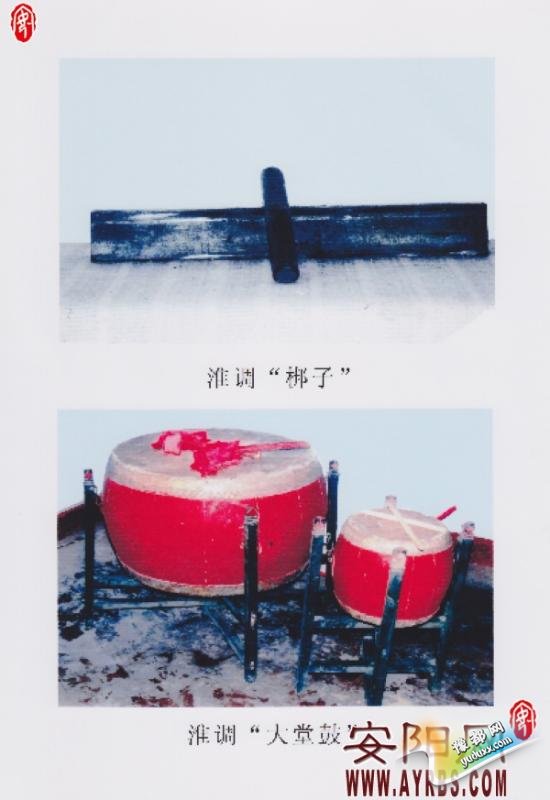

张静宇告诉记者,明清之际,淮调声腔逐步进入成熟阶段。此时淮调声腔的艺术特点逐步凸显出来:首先是演出之前要“打通”,即打击乐合奏,淮调行话叫“响台”。为了增加气氛,又从冀南皮影戏中发展了墩子鼓、大铙、大镲和尖子号,俗称“四大拍子两杆号”。

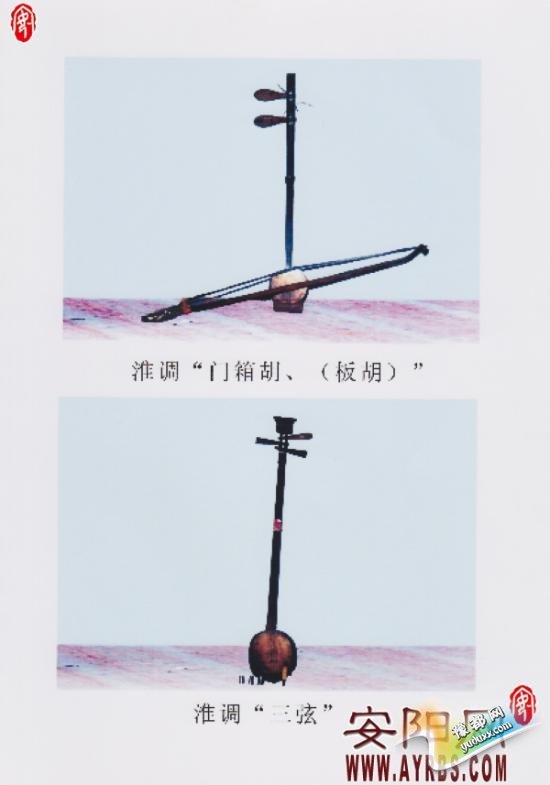

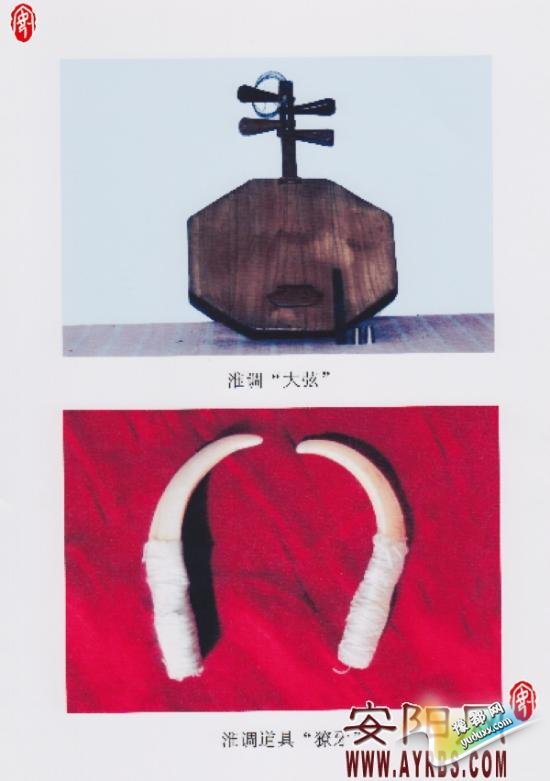

据了解,淮调的乐器有大弦、二弦、三弦、尖子号以及大梆子等。尖子号是淮调比较古老而独特的伴奏乐器。其状如喇叭细而长,为铜质,总长1.5米,下有号碗,上有号嘴、震动膜,声音尖细嘹亮,穿透力极强,配合打击乐演奏,很能烘托气氛。此外,大梆子很有特色,这种乐器长约46厘米,中段略粗,于中段开一长方口,中间掏空,打出的音色浑厚有力。打击乐器则配有四大扇、锣、鼓、钹等,主要用于将帅出征、行军等大场面,以烘托将帅八面威风的气氛,听起来红火热闹。

久而久之,墩子鼓、大铙、大镲和尖子号应用到了淮调声腔里,成为淮调在戏曲音乐中最鲜明的特点。

126岁老人留下珍贵《工尺谱》

提及淮调清末民初的传播,离不开河北126岁的淮调老艺人赵新月和他传下的《工尺谱》。

“赵新月(1858年~1984年)是河北临漳县老淮调艺人,安阳县文化部门在整理戏剧史料过程中,曾派人先后对老人走访7次。”张静宇说。赵新月老人家中留存着一本珍贵的《工尺谱》,共19页。在历代艺人依靠口耳相传技艺的背景下,这本被专家定名为《赵氏祖传梆子戏曲谱》的《工尺谱》弥足珍贵。

1981年,安阳县文化局老干部张兆兰(已故)走访赵新月老人的笔录就显示了淮调声腔的变化:

张兆兰:赵老师,你家都是唱淮调的吗?

赵新月:我父亲和爷爷弟兄三个都是场面人,大爷会吹横笛、捧笙,二爷打大锣,俺爷是老三,拉二弦带嘴儿(即吹唢呐),俺爹会敲鼓,我唱淮调是跟着袁(珍)师傅学哩。

张兆兰:赵老师,听说你教的徒弟有的唱了高调、还有的唱了平调,淮调和高调、平调之间是啥关系?

赵新月:在开州庄给人家教了十三班,走的不少,在这里他们随便,管不着,不管。啥高调、平调,都是闹别扭的吧,我记事儿时,我爷在前台拉二弦,唱包头的挑开门帘:“哎,三哥,把弦拧高点。”我爷“吱”把弦拧高了,大弦、三弦跟着拧,唱红黑脸的不愿意,闹了别扭就分班唱,瞧戏的说是高调、平调。不闹了还来回串班,说死了,高(调)、平(调)、淮(调)不分家……”

“淮调就是‘红黑脸’戏,饰演‘红黑脸’的角色唱的是‘大本腔’,声调低;旦角唱‘二本腔’,声音高。两者发生矛盾后,旦角一方就另起炉灶分班唱,由于只能演小生、小旦戏,被淮调艺人称为小高调。”张静宇解释,小高调于清末民初女演员出现之后逐渐形成气候,后称高调、大高调,随之长期使用大本嗓演唱的男声唱腔被逼到假声区。由于没有真假声结合区的训练,高调的男声唱法通常是在真声区吐字,假声区行腔,后又发展到纯假声唱法,从此取代了用真声演唱用假声挑后嗓的唱法。

“武安平调的起源也和淮调的传播密不可分。”张静宇介绍,由于和唱小高调的艺人出现矛盾,曹姓、白姓两位河北武安籍老艺人回到老家,继续采用淮调的板式,结合当地的方言,兴起了仍以红黑脸行当为主的武安平调。武安平调的板式就是淮调的板式,如今留存下来的《工尺谱》就体现了这一点。

传承数百年的珍稀剧种——淮调,开枝散叶,对中原戏剧文化的发展起到了举足轻重的作用。

链接

淮调,又名怀调,亦称“漳河老调”。淮调声腔起源于晋、冀、鲁、豫四省交界的彰德(今安阳)一带,属板腔体结构,是中国梆子腔戏中最古老的剧种之一。淮调属于我国珍稀剧种,其丰富的内容和独特的风格,在我国戏曲艺术中均属罕见。其曲牌、板式构思巧妙,结构严谨,通俗易懂,为我国戏曲音乐的起源和形成,提供了资料佐证,具有极高的学术研究价值。

(资料图片均由张静宇提供)

上一篇:我的故事:梦想在大山中放飞

下一篇:疾病预防进社区

《梨园一绝古淮调 “唱念做打”真功夫(上)》由河南新闻网-豫都网提供,转载请注明出处:http://anyang.yuduxx.com/jinri/187852.html,谢谢合作!

豫都网版权与免责声明

1、未经豫都网(以下简称本网)许可,任何人不得非法使用本网自有版权作品。

2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。