发布时间:2015-08-04 09:33 我要投稿

张喜昌老人手捧父母的遗像讲述父亲保存资料的故事

□记者 刘剑昆?实习生?石经纬?通讯员?陈广红

?7月16日,以林州市一个小山村的抗战历史为背景的“南荒村—河南百姓抗战的故事”展览在郑州市图书馆拉开帷幕,引起了官方、民间的关注,开展之日即有五位省领导集体参观。新华社、中央电视台、《河南日报》等多家媒体都作了专题报道,并到这个山村进行深入采访。这个小山村何以引起如此广泛的关注?

?这个小山村曾经叫南荒村,新中国成立后改名为“南丰村”。该村是林州比较偏远的一个村,距八路军129师司令部河北省涉县赤岸村只有十几公里,在抗日战争时期和1942年夏季反“扫荡”作战中,太行山上的许多故事发生在这个村。南荒村是八路军物资存放和中转地,也是抗战期间林北抗日民主政府粮食局所在地、林北县干部培训基地。南荒村所有人家都住过八路军,全村的青壮年都为八路军运送过物资,抗战结束后,该村多数青年跟随八路军南下参加了解放军。邓小平、彭德怀等曾在这个村短暂停留,八路军曾在这个村带领军民修建“抗日渠”,将南荒村变成了南丰村。新中国成立后修建的人间奇迹红旗渠也经过这个村。

?这个小山村被人们亲切地称为太行山中的“红色襁褓”。7月下旬,合着中国人民抗战胜利70周年走近的脚步声,记者走进南丰村,探寻和感受这里的红色故事。

?放羊人张金铭:

?一句承诺坚守一辈子

?黝黑的面孔,一道道深深的皱纹,脱落了两颗下门牙的嘴唇,一说话几十米外都能听得见,笑起来两眼就眯成了一道缝儿。7月28日,记者在南丰村见到了67岁的张喜昌老人,他脸上总是绽放着憨厚的笑容。

?“俺爹叫张金铭,俺爹和俺爷爷都是老实巴交的放羊人,这村里老辈人都知道。”张喜昌介绍,他是最近才知道,在郑州举行的“南荒村——河南百姓抗战的故事”展览竟然与他放羊的父亲有关系。

?20世纪40年代,正是抗日战争最艰苦的岁月。当时的一位战地记者把一个装满材料的挎包交给放羊人张金铭保管,说以后会来取。

?这位记者姓甚名谁,张金铭不知道。他只知道,这是公家交给的任务,必须完成。没有豪言壮语,他默默地用一辈子来践行自己的承诺。

?时隔50年后的1992年,省里来人取走了那位记者留下的东西。1995年,80岁的张金铭老人安详地走了。

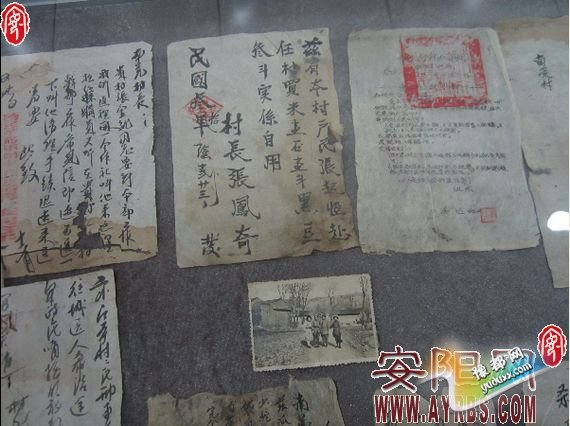

?今年7月16日,“南荒村——河南百姓抗战的故事”展览在郑州举行,轰动省内外,其中展出的很多是放羊老汉张金铭保存的资料。这些文献资料,完整记录了太行深处一个小山村从抗战初期至解放战争时期的运转情况,保留了共产党领导下的八路军组织农民全面参与抗战的原生态历史气息。

?“新中国成立前,俺家老房子就在村边。再说俺家是放羊的,家穷人老实,谁也不注意,这可能是人家选中俺家让俺爹保管材料的原因吧。”张喜昌一边走一边给我们分析。

?张喜昌领着我们,沿着一条长满荒草、崎岖不平的小胡同走到一处荒废的破院,打开屋门,地上全是瓦砾土渣,一根木头房梁还架在墙上,其他檩条、椽子、瓦片都没有了,阳光从头顶上直射下来,只有一张破桌子上方的几平方米有东西遮着,墙上挂着两个镜框,镜框里是他父母泛黄的老照片。

?“房子没人住,没人管,毁坏得也快,房顶塌了十几年了。”张喜昌喃喃说着。老人手里拿着一张镰比划着,竹篮挂在这儿,荆篮挂在那儿。

?张喜昌说:“俺爹在世时,房梁上挂着两个篮子,一个竹篮放吃的,让小孩儿动,另一个荆条篮子里放着啥,俺都不知道,反正俺爹不让动。荆条篮子放在那儿老长时间,大人不让动小孩就不敢动。1992年,人家取走了里面的东西,咱也不知道是啥。直到今年前段时间在郑州展览,我才知道是人家留下的资料。”

?张喜昌说他老父亲在世时,一到阴雨天房子就漏雨,家里人都想把老屋翻盖翻盖,可是老人家死活不同意,咋说也不行。

?“当时石头都准备好了,院子里、街门口都是,最后还是没有翻盖成。后来,喜昌又出去盖了一座新房子。”村民张俊生指着院子里的石头解释。

?“现在想想,可能是老人家担心翻盖房子后,把人家留下的东西丢了,也担心房子变样了,人家找不到。”张喜昌这样推测。

?一句承诺,半个世纪的坚守,不图回报,无怨无悔,放羊老汉张金铭的故事令记者肃然起敬。

?儿童团团长张子孝:

?站岗放哨查路条

?“我今年82岁啦,打老日那时候才十来岁,在村里当儿童团团长,副团长是张巧云,前几年去世了。”这一段时间,张子孝老人成了村里的名人。一有空闲,脸色红润、慈眉善目的他就坐在胡同里、树荫下,给村里的小辈儿讲过去的那些事儿。

?抗日战争进入相持阶段后,作为林北县抗日民主政府粮食局所在地的南丰村建立了民兵连、儿童团、妇救会等各种组织。勤快、活泼又好动的张子孝被任命为儿童团团长,带领村里的小伙伴站岗放哨查路条,为民兵和游击队送信、送情报。

?70多年过去了,虽然孩童时代的许多事情早已记不太清楚了,可张子孝老人还清楚记得在北尖垴上看守“消息树”的事情。

?北尖垴位于南丰村东南3公里处,是附近最高的一座山头。顺着老人手指的方向,我们看到,连绵起伏的山岭上一座山峰突兀而起。

?“站在北尖垴上,方圆一二十里的东西可以看得清清楚楚。北尖垴上竖着一棵‘消息树’,实际上就是一面红旗。当时姚村镇住着我们的部队,县城住着日本兵,一看到日本兵出了姚村北券,站岗的就把红旗往北放倒,村里的群众就赶紧往山上转移。”张子孝说道。

?“我去北尖垴上看守了两次‘消息树’,一次得住4天。因为上一次北尖垴不容易,虽然只有六七里地,看着不远,可走起来得走半天。”老人解释着。

?当时,任村至县城的官道经过南丰村,南丰村也是进出山的交通要道。南丰村紧挨太行山,进可攻,退可守,地理位置优越,站岗放哨查路条,就成了儿童团员的重要工作。

?有一年冬天,雪下了半尺多厚,张子孝和小伙伴一块儿站岗。一个过路的人说话吞吞吐吐,前言不搭后语,神情鬼鬼祟祟,很是可疑。张子孝他们上前仔细盘查,最后从他的鞋里搜出了十多块银元,交给了民兵队长刘子荣。

?还有一次,一个人拿着一张假路条想蒙混过关,被火眼金睛的儿童团员识破了。后来经上级审查,这个人是日本特务,想到根据地打探情报,并伺机往水井投毒加害抗日军民。

?“有一次,我们拦住一个骑马的军官仔细盘查,后来知道是八路军的一个团长。那个团长不仅没怪我们,还夸我们负责任呢。”张子孝沉浸在对往事的回忆之中,说起这件事还有点不好意思。

?当时的儿童团员,如今都已是80多岁的老人,村里和张子孝同龄的仅有七八个人还在世。刘友德、张史龙、张龙启……张子孝经常扳着手指头,念叨着小伙伴的名字。

?五对农民夫妇:

?精心哺育八路军后代

?南丰村先后寄养过5个八路军高级干部的子女。

?据村中的老人讲,抗战初期,南丰村相对平静和富裕,区政府经常送来八路军的孩子寄养在老百姓家里。这些孩子和村中的孩子生活在一起,外人很难分辨出来。当时正值日寇对太行山区进行经济封锁,这些村民家常常缺粮断顿,可是他们从没说过有困难,勒紧腰带,把5个小孩当自己的亲生孩子来养。

?抗战胜利后,这些孩子陆续被接走,后来人们才知道,那5个孩子都是八路军高级干部的孩子。新中国成立后,南荒村更名为“南丰村”,一些在村中长大的八路军的孩子,也一直在寻找“南荒村”。

?该村党支部书记张家正介绍,这些寄养户都是当时可靠的抗战堡垒户。现在,经多方打听,能记起名字的寄养户有3家,分别是张金银、岳心爱夫妇,张红榜、桑秀花夫妇,张来生、申枝子夫妇,他们都已经过世了。其他两家已不能确定到底是谁了。

?我们多方打听这些寄养户的后代,最后找到了张红榜的儿子张学财。

?在村民张太云的带领下,一个普通的农家小院内,我们见到了刚从地里回来的张学财。

?张学财今年61岁,黑瘦黑瘦的,中等个头儿,正在院里择豆角,看到我们有点拘谨,紧张地不知从哪里说起。

?张学财兄妹4个,大姐张雪珍今年77岁,大哥张伟财今年72岁,二姐张雪英今年67岁。母亲桑秀花85岁时去世,至今已有20多年时间。

?“小时候,俺娘一直给俺和二姐讲过去的事儿。她经常说,你大姐受了不少罪,出了不少力。”不善言辞的张学财说。

?从张学财断断续续的讲述中,我们慢慢了解了张红榜、桑秀花夫妇养育八路军后代的故事。

?当时,张学财还有一个哥哥不幸夭折,桑秀花还有奶水,区政府干部把一个不到一岁的孩子送到她家喂养。家里虽说不太富裕,但桑秀花还是把孩子当成亲生的一样精心抚养。日子艰难一点还能过活,最难的就是跑到山里躲日本人扫荡。日本人一来,村里人扶老携幼跑到大山里躲避。在崎岖的山路上,桑秀花手里拉着大女儿张雪珍,怀里抱着寄养的孩子,迈着小脚艰难而又急促地奔走。

?“俺娘说,那时候日本飞机就在头顶上飞,红红的太阳旗看得清清楚楚,老百姓躲在山洞里不敢出声。孩子小,听到声音就会吓得直哭。为了不连累其他人,俺娘经常带着俺姐和小孩躲到岸根下面,不和其他人在一块儿,并把小孩的尿布藏到石头下面。孩子一哭,俺娘就赶紧把奶头塞到孩子嘴里。”张学财说。

?把孩子养了两年,部队派人把孩子接走后,有打铁手艺的张红榜、桑秀花夫妇就带着一家人逃荒上了山西,直到新中国成立后土改时才又回到了老家南丰村。

?“当年给八路军养孩子,都是秘密养的,谁家都不张扬,都说是自己的孩子。老百姓毫无怨言,宁可自己忍饥挨饿,也不能让孩子受了委屈,可见军民鱼水关系有多融洽,老百姓对八路军感情有多深。”谈起这些,村党支部书记张家正很是感慨。

?英勇报国牌匾:

?见证赤胆忠心众英雄

?“当年抗战时,我村村委会以西的各家各户都住过八路军,很多农户家至今还保存有枪眼、地窖等抗战遗迹。”村党支部书记张家正告诉记者。

?62岁的热心村民张俊生带着记者走村串户采访,在一户古旧的民房前停了下来。他说:“这是张红鳌家的北院,你看看墙上的那个圆孔就是枪眼,当年抗战时,南院里住着八路军的伤员,八路军就在北院房屋的阁楼上为伤员站岗放哨。”

?“英勇报国”,记者穿行于南丰村的大街小巷,在多户人家的大门上都看到了这样的牌匾。这些牌匾虽然经历风雨沧桑,但是却传递着人民群众保家卫国的壮志和创造历史的力量,激荡着令人荡气回肠的浩然正气。

?张子孝的侄儿张太云回忆着他记忆中悬挂“英勇报国”牌匾的人家:“张林山、张双林、张天成、刘家会、张水金、刘金生、刘双喜、张银秋、刘土山……他们都参军立过功,有的还献出了生命。”

?在南丰村,人们十分敬重“一门两英雄”的张家,两英雄是兄弟两个,老大叫张林山,老二叫张双林。记者走进张家,一位大眼睛的青年妇女落落大方地迎了出来。她叫连文娟,是张双林的孙媳妇。她向记者展示了张双林的立功喜报和张林山的光荣纪念证。

?1938年,八路军进入南荒村,18岁青年张林山参加了八路军,在他的带领下,村里一大批青年参军入伍。1940年,张林山所在的部队在河北省涉县南史村与日军相遇,他在战斗中壮烈牺牲,年仅20岁。张林山的母亲得知大儿子牺牲后,又把二儿子张双林送到队伍。在解放战争中,张双林受伤不下火线,被中国人民解放军第十四军授予特等功臣称号。伤势转好后,他又参加了解放西藏等战斗,之后回村养伤,几十年没有向国家提出任何要求,2007年默默去世。

?记者在南丰村采访时,正好中央电视台的记者在村里采访74岁的张祥龙老人。老人祖籍南丰村,年轻时在郑州工作,他父亲叫张启恒,抗战时协助八路军特派人员经营德兴货栈,曾为太行根据地的经济发展作出重要贡献。

?1940年,日军对太行根据地进行大规模扫荡,根据地经济遭到破坏,由八路军冀南银行(中国人民银行前身)发行的货币“冀南票”难以流通。当年夏天,八路军129师派赵有德到任村镇开办货栈,从事贸易和地下交通工作。赵有德到南丰村请善于经营又有名望的张启恒出山,在任村镇开办德兴货栈。张启恒家世代经营山货,通过多年积累的人脉很快打开了通往天津的商路,销出山区土产,买回棉布、食盐等物资。德兴货栈生意兴隆,也让“冀南票”成为这一带的主要流通货币并不断升值,盘活了抗日根据地的经济。

?村西多是老房子,记者看到,每家农户的外墙上面都垒砌有拴马石。张俊生说:“从前我们村家家户户都饲养牲口,给八路军运送钱粮物资。”张家正说:“我爷爷张鹏霄和他哥哥张鹏云为八路军站过岗放过哨,运送过钱粮,张鹏云协助经营过德兴货栈,张鹏霄还参了军。”

?当年,南荒村是林北县抗日政府的粮库和钱库,县政府的粮食局在南荒村,八路军德兴货栈的经营收入每天都会在南荒村入库,可以说南荒村就是附近晋冀鲁豫边区八路军的后勤补给基地。南荒村不仅有天然洞穴形成的粮库,非常隐蔽不容易被发现,而且群众基础好又靠近太行山,山后有小路进可攻退可守,可以对物资进行最好的保护。同时,南荒村的地名又极易使不了解内情的人认为这是一个无肉可吃的荒村。当时,南荒村家家养有毛驴,家家都是“运输专业户”,大批银元、粮食、军需用品运往山里。八路军总部后勤部门的人盼着南荒村运输队的到来,经常是远远地看见南荒村的驴队就呼喊:“南荒来了,南荒来了!”

?红色故事在人们心间珍藏,革命传统在南丰村传承。张俊生告诉记者:“多少年来,我们南丰村一直保持着抗战时代团结互助、无私奉献的传统,民风淳朴。冬天下了雪,不用村干部发动,村民就自发走上街道清扫积雪,一直扫到任村镇。这些年,村里硬化街道、建设文化广场、购置健身器材,村党支部书记张家正带头捐款,张振武、张贵、张喜成、刘生林等20多位热心村民都积极为村里作贡献,先后捐款200多万元。”

?南丰村的故事厚重得挖掘不完,记者生怕拙笔难以书写。南丰村是个英雄的村庄!记者在采访中深受感动,由衷地向这片热土上曾经为抗战作出贡献乃至献出生命的英雄致敬。

放羊人张金铭保存下来的资料 (张俊生 摄)

?张学财老人讲述母亲为八路军哺育孩子的故事

张启恒家的老房子,抗战时很多八路军高级将领曾经在这里留住

红旗渠从村边流过

连文娟展示张双林的立功喜报和张林山的光荣纪念证

?张祥龙老人(右二)接受中央电视台记者采访

?(本文图片除署名外,均为本报记者刘剑昆拍摄)

?

??

?

版权所有:安阳日报、安阳日报新农村周刊、安阳晚报、安阳慈善、大鼎手机报所有自采新闻(含图片)独家授权安阳网发布,安阳网原创及论坛、博客等原创信息,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例: “安阳网-安阳日报”或“安阳网”。版权合作联系:0372-2561290。

《南丰村:太行山中的“红色襁褓”》由河南新闻网-豫都网提供,转载请注明出处:http://anyang.yuduxx.com/linzhou/217376.html,谢谢合作!

豫都网版权与免责声明

1、未经豫都网(以下简称本网)许可,任何人不得非法使用本网自有版权作品。

2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。