发布时间:2015-10-31 15:22 我要投稿

盘绕在巍巍太行半山腰上的红旗渠,像神话一般传奇,而坐落在红旗渠畔的桑耳庄村,也因为与水结缘,大悲大喜,我们的故事,就从这里开始—

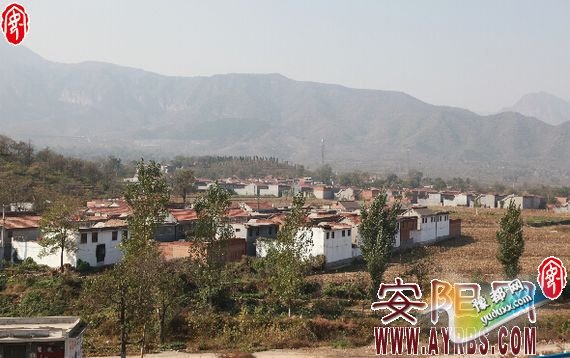

大山深处的桑耳庄村

□记者 冀晓东 黄亚明 文/图“公爹担了一担水,儿媳丢了一条命。”很多人知道桑耳庄村的名字,最初是因为这个广为流传的悲惨故事,红旗渠纪念馆还根据这个故事制作了场景雕塑,让世人在了解这个小山村的同时,时刻铭记林州这段缺水的历史。

?缺水 不堪回首的苦难事

据《桑耳庄村志》记载,明太祖洪武21年,桑秉元带领几户人家从山西省洪洞县迁徙至此落户,定村名为桑家庄,后改名为桑耳庄村,它由寨根村、南丰村、东坪村等7个自然村组成,有2400多口人。历史上,这里是个水源奇缺、十年九旱的贫困山村,家家户户靠水窖贮存雨水吃。遇到大旱,村民除了逃粮荒,还要逃水荒。由于吃水困难,祖祖辈辈养成常年不洗手脸、衣服,惜水如命的习惯。

10月28日,我们驱车近百公里,去找寻桑耳庄村当年的记忆。见我们一行在村口打听,80岁高龄的桑广俊老人告诉我们,那个一担水要了刚过门儿媳一条命的故事,就发生在村民桑林茂家。民国初年,桑耳庄村300多户人家常年要沿山路跑到离村3.5公里的黄崖泉挑水吃。有一年农历大年三十,桑林茂老汉为了过年,起五更去挑水。由于人多,他直到天黑才接满了一担水往回走。新过门的儿媳妇出村接公爹,可是接过担子没走几步就被石头绊倒了,一担水倾了个精光。儿媳妇又气又愧,夜里就悬梁自尽了。桑林茂埋葬了儿媳妇,农历大年初一就带着全家到山西逃荒了。

一边讲述着陈年往事,桑广俊老人一边领我们来到一座老宅院门前,他指着门前一块空地说:“这里是桑林茂家的旧址,前些年,新河公路修建时正好穿过他家,所以老宅院被拆除了。”顺着老人手指的方向,我们看到,新河公路南面尚有一段残存的土坡,当年,沿这个土坡上去就是桑林茂家。那年农历大年三十晚上,桑林茂的儿媳就是在这个土坡跌倒,把公爹辛辛苦苦担来的水弄洒的。

过去,这个村的群众吃水,近则要到离村3.5公里的黄崖泉担山泉水,远则要到5公里外的露水河、浊漳河取水。在桑耳庄村,因为吃水发生的悲剧不胜枚举。《桑耳庄村志》记载,在新中国成立前的30年间,因远道取水跌死3人、牲畜15头。1920年大旱,该村粮食歉收,180户人家到山西逃荒,卖儿鬻女17人,饿死18人。

?瓦管渠 一线解渴的生命泉

我们在桑耳庄村走走停停,眼看已经晌午,几个村民端着碗蹲在房檐下,边吃饭边唠嗑,他们热情地邀请我们去家里看看。走进几处农家小院,我们发现,不管是石板房还是砖瓦房都干净整洁,院里的水窖封得严严实实,当然,这里存的不再是雨水,而是村里每隔几天从机井里统一放的干净水。村党支部书记桑岗生自豪地说:“1953年,俺村自建瓦管渠让村民喝上山泉水,成为当年全县山区第一个吃上自来水的村庄。如今,借助乡村安全饮水工程,又让村民免费喝上了深井水。”

采访中,我们了解到,在红旗渠建成前,桑耳庄几个自然村吃水有两处水源,一处是5公里外的浊漳河,一处是村西太行山半山腰的黄崖泉。黄崖泉就在村外的一道山岭上,出水量不大,但细水长流,长年不断。新中国成立后,桑耳庄村的干部群众自力更生、艰苦奋斗,修建了一条渠,把水引到了村里。这是一条窄窄的水泥渠。桑岗生说,渠道宽和高仅有10厘米,是林州最窄的水渠。然而,正是这道袖珍水渠,通过村民用自己建窑烧制的瓦管连接,引来了一线解渴的生命泉。

村里的老人至今还记得,尽管村民设法用瓦管从山岭引来了黄崖泉的山泉,但这些水依然不够用。直到红旗渠修成后,桑耳庄村用上了渠水,村里的缺水状况才得以改善。20世纪80年代,桑耳庄村打了机井,供村民吃水,村里就把黄崖泉的泉水让给了南丰自然村。如今,村民当年修建的瓦管渠已不复存在,只能从黄崖泉那道狭窄的渠道中找寻村民当年修渠的记忆。“为了引泉水,村里的水利设施也是几度变迁。”桑岗生感慨地说。

?荣誉墙 战天斗地的辉煌史

在桑耳庄村村委会办公室,三面墙上贴满了奖状、挂满了奖牌,这些发黄的奖状和沉甸甸的奖牌背后,讲述着桑耳庄村人战天斗地的辉煌历史。荣誉墙上,最古老的是一张1965年的奖状。“奖给农业社会主义建设先进单位,林县桑耳庄大队小麦获得高额丰产。”每每细读奖状上毛笔书写的文字,村党支部委员桑林生心底都充满了自豪,在他看来,村民的能干苦干缘于山区群众固有的坚忍不拔的品质。

“俺村最出名的名人要数成百福了,他是全国农业劳模。”桑林生说。桑耳庄村的荣誉墙上还挂着一张老照片,那正是成百福受表彰后与全国劳模的合影。

成百福年轻时很能干,因为带头组织变耕队,开荒种菜,搞生产自救,人送外号“滚地獾”。他曾当了24年村党支部书记,多次受到毛泽东、周恩来等党和国家领导人的亲切接见。就是他带领群众开凿了瓦管渠,用瓦管把黄崖泉水引到了村里,分片安装了8个水龙头,解决了困扰多代人的吃水难题。1958年秋天,该村的苹果园大丰收,成百福专门给毛泽东主席寄去了3个苹果,中共中央办公厅还专门回信表扬。红旗渠建成后,该村的土地灌溉面积超过了1100亩,粮食亩产先后突破200公斤和400公斤,实现了当时提出的粮食亩产“过黄河”“跨长江”的目标。如今,该村1400亩耕地中,有1200亩具备灌溉条件。尽管村民每年只种一季玉米,亩产也能达650公斤。

缺水,给桑耳庄人造成了诸多悲剧;有水,桑耳庄人的生产和生活带来了诸多便利。过去,因为缺水,该村到处光山秃岭;现在,水丰山美,全村除了可以种粮的土地,其余山坡荒地全部实现森林覆盖。他们还大力发展坡地经济,种植了核桃树和花椒树,增加了农民收入。

下山途中,看着山中袅袅炊烟,我们仿佛听到黄崖泉流淌出的泉水叮咚作响,那动听的旋律恰似桑耳庄村村民奏出的幸福乐章……

记者手记:

引水、打井、挖池、修渠,历尽千辛万苦,奋斗了五十多载,桑耳庄村吃水难问题逐步解决,水利设施日臻完善,结束了十年九旱、水贵如油的历史,昔日的吃水困难村变成了水丰山美之地。

桑耳庄村村民用一个世纪的时间,演绎了战天斗地的传奇故事,沉甸甸的荣誉背后既反映了山里人吃苦耐劳的品质,更展示了这里干部群众“自力更生,艰苦创业,团结协作,无私奉献”的精神风貌。

?

版权所有:安阳日报、安阳日报新农村周刊、安阳晚报、安阳慈善、大鼎手机报所有自采新闻(含图片)独家授权安阳网发布,安阳网原创及论坛、博客等原创信息,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例: “安阳网-安阳日报”或“安阳网”。版权合作联系:0372-2561290。

《桑耳庄村:一个世纪的传奇》由河南新闻网-豫都网提供,转载请注明出处:http://anyang.yuduxx.com/linzhou/267317.html,谢谢合作!

豫都网版权与免责声明

1、未经豫都网(以下简称本网)许可,任何人不得非法使用本网自有版权作品。

2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。